小学2年生のプログラミング・教科書(令和6年~)に沿って

一筆書きの謎を解け!~点と点が、線でつながる、すべて~

| 1.プログラミングとは | |

| 2.小学2年生 一筆書きの描き方を見つけよう | |

| パターンで分けよう | |

| 実際に試してみたらどうかな? | |

| いろんな一筆書きを解いてみよう | |

| 難しい問題にもチャレンジしつつ、自分でも図形を作ってみよう! | |

| 3.一筆書きのプログラムを作ってみたい ~もっと学びたいと思ったら~ |

プログラミングとは、『達成する手順を構築すること』

なんでプログラミングが算数に?そして一筆書きって??どういうこと??わからない!

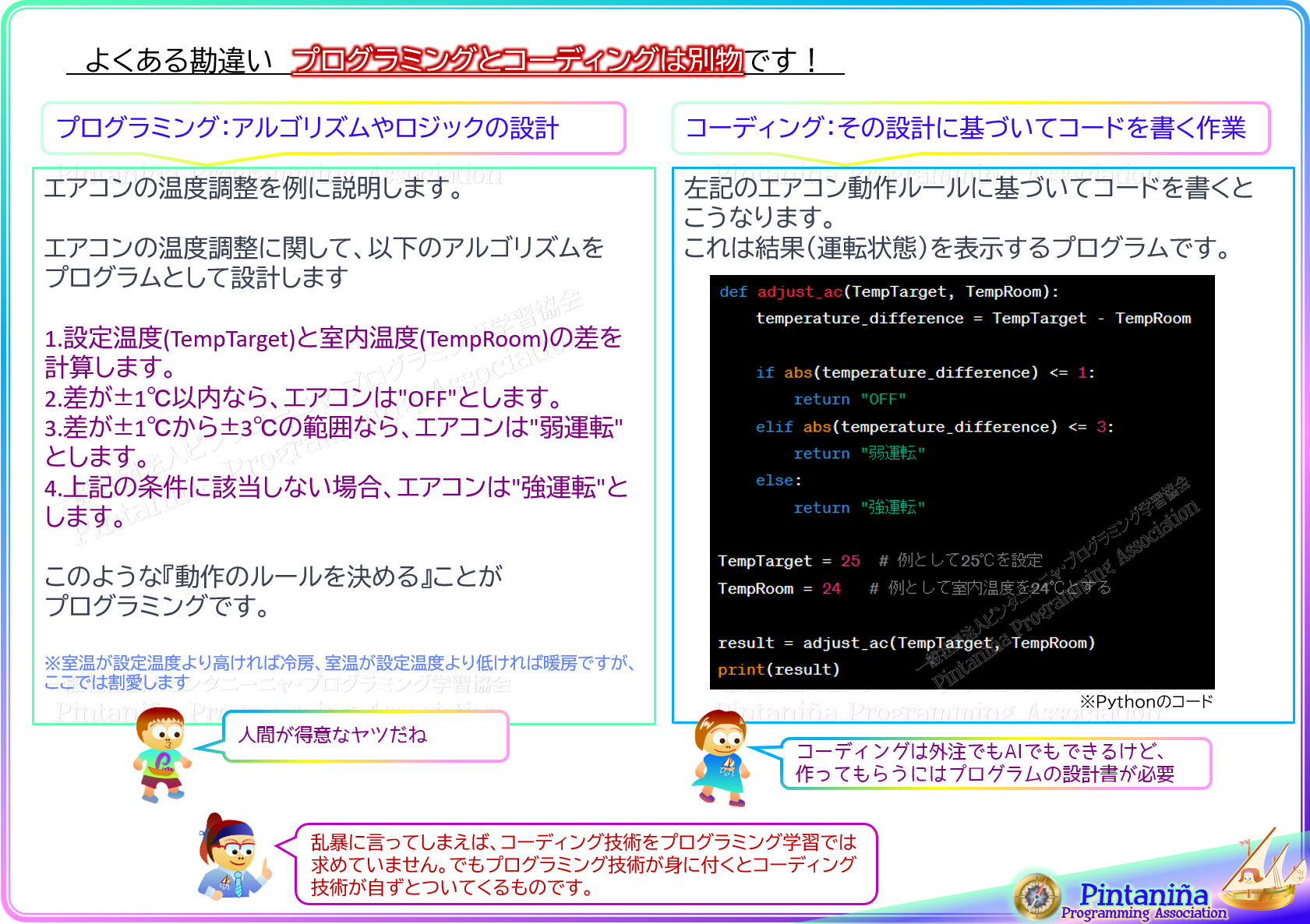

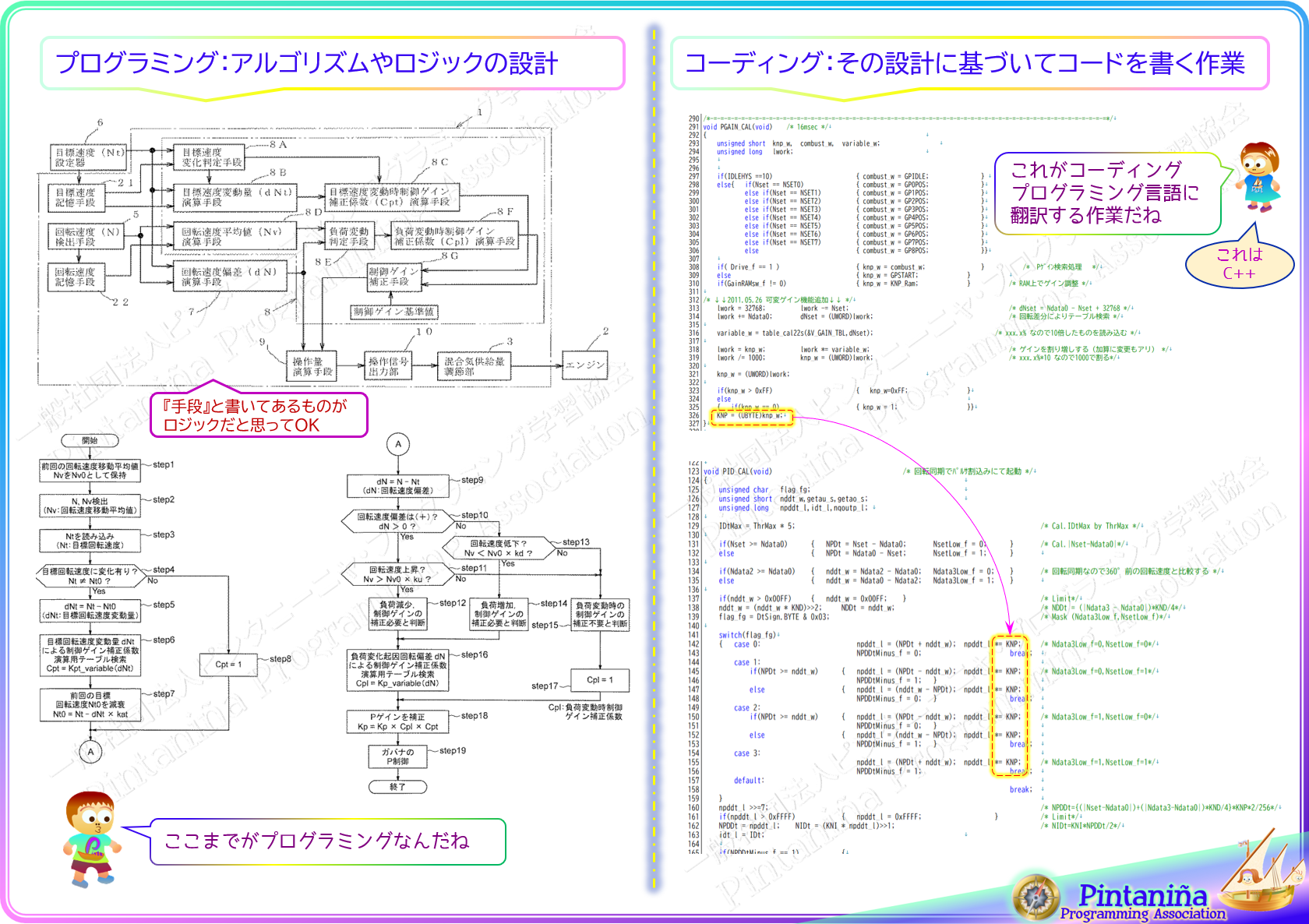

みんながイメージするプログラミングは、命令文をパチパチ打つ『コーディング』であることが多いです。まぁそれもプログラミングの一部なのですが、大事なのはその手前です。プログラミングとは、『目的を達成するための仕掛けと順序を考える』ことなのです。

一筆書きが算数の教科書に載っている理由は、数学の一分野である「グラフ理論」に関連しているからのようです。グラフ理論は、点と線を使って物事の関係性を表現する数学の分野で、一筆書きはその基本的な概念の一つです。

グラフ理論は交通・通信・電力・配送などの網、つまりネットワークに利用され役立っています。

一筆書きの問題は、ある図形を一度もペンを離さずに描くことができるかどうかを問うもので、これは「オイラー路」と呼ばれる概念に基づいています。オイラー路は、グラフ理論において、すべての辺を一度だけ通る道のことを指します。この問題を解くためには、数学的な思考力や論理的な推論が必要とされるため、算数や数学の教育において重要な役割を果たします。

また、一筆書きは楽しいパズルのようなものであり、数学への興味を引き出すための良い教材となります。これにより、数学の基礎的な概念を自然に学ぶことができます。

難しい理論はさておき、実際にやってみましょう!

1.プログラミングの基本

プログラムとは、何かを成し遂げるための決まった順序です。つまり、初めに「目的・課題」があります。

今年から教科書が変わり、2年生は去年までの教科書で4年生の算数に載っていた「図形を一筆書きで描く」という課題が与えられています。この課題をどうしたら上手くクリアできるか?その方法を探し、解決できる手順を作っていきましょう。

この作業こそが『プログラミング』です!

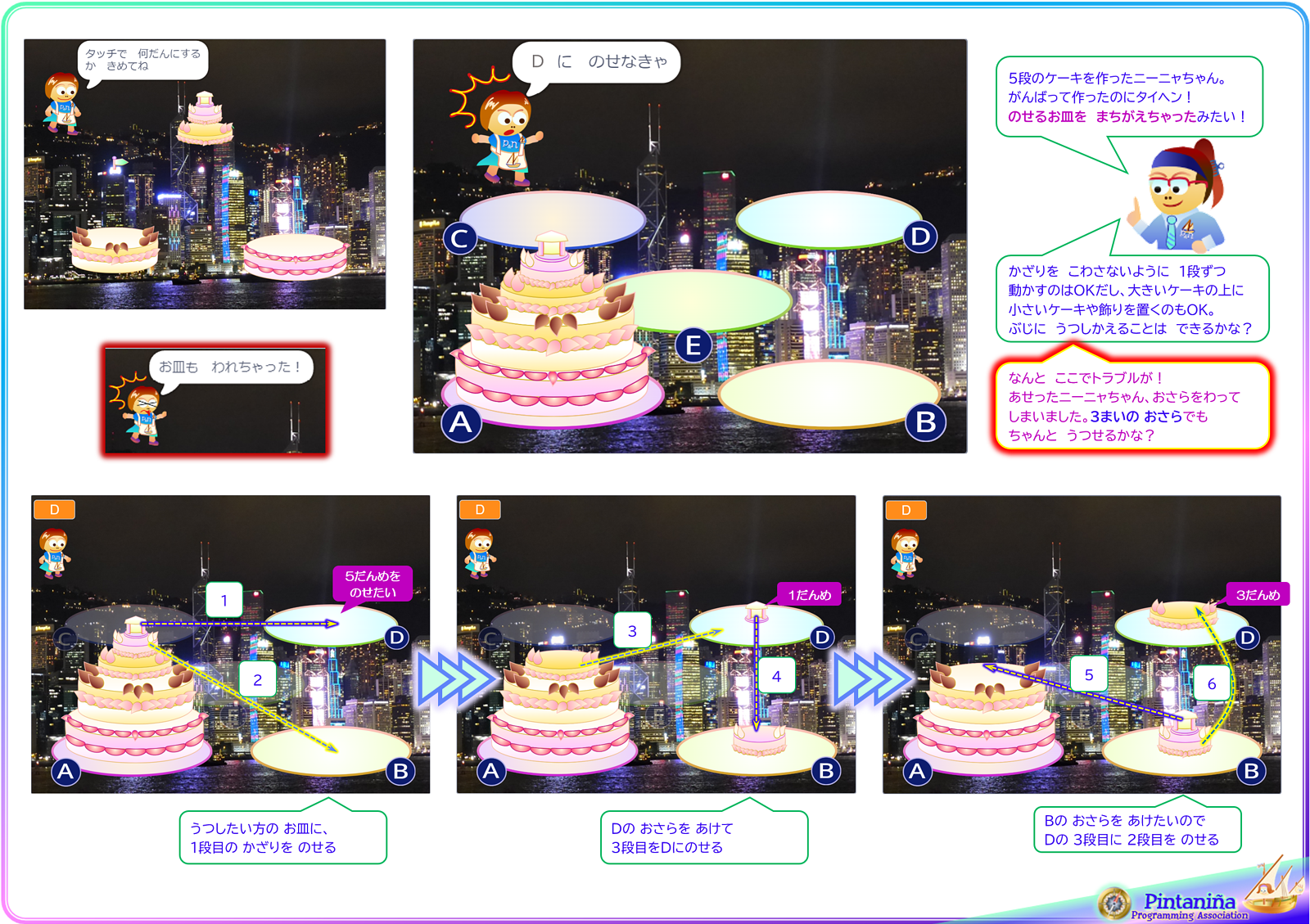

なお、去年までの2年生は「ハノイの塔」が課題でした。一つずつやればそんなに大変ではないのですが、完成までの行程を一気に作る仕様でしたね、学校図書のプログラムでは。試しながらができないので2年生には難しすぎました。そこで「ニーニャのケーキ」というプログラムを作って教えたら好評でした。これが新しい教科書では6年生の課題になりました。

2.小学2年生 一筆書きの描き方を見つけよう

一筆書きの仕組みを見つける

なにか課題があったら、まずは『シンプルなものから考える』のが鉄則です!

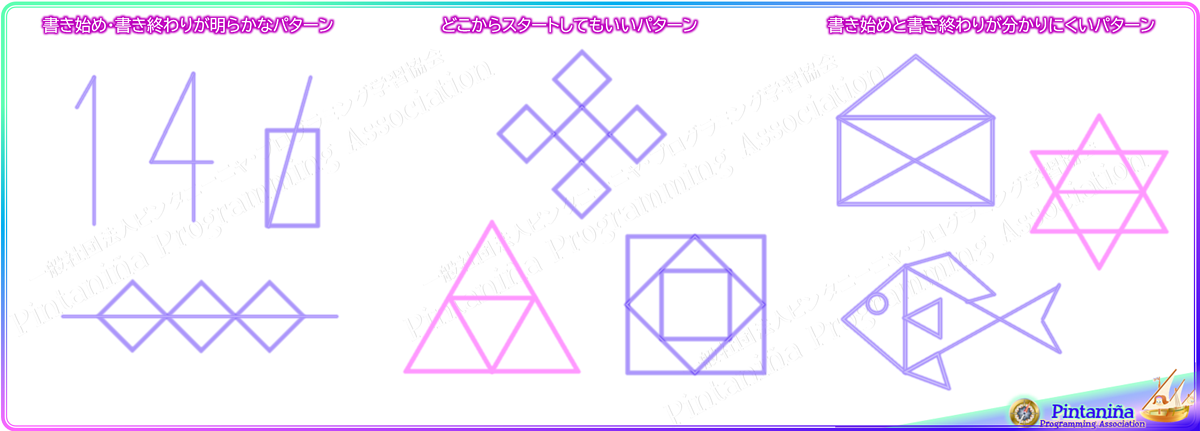

今回は一筆書きですから、いちばんシンプルな一筆書きから始めましょう。数字の1ですね、これなら簡単。次は数字の4でしょうか。くるんと回るけど書けますね。数字の8はどうでしょうか?ムズカシそうに見えてこれはどこから書き始めても絶対に完成しますね。

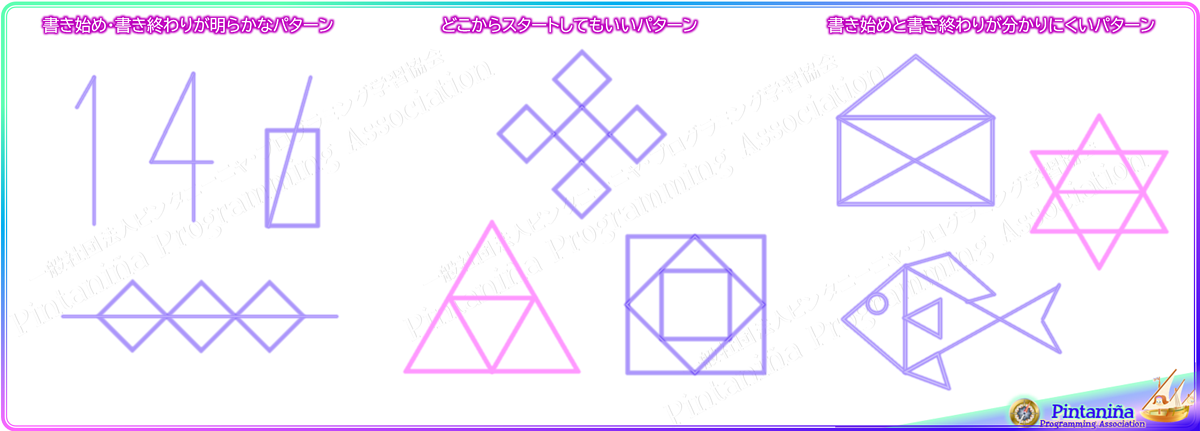

パターンで分けよう

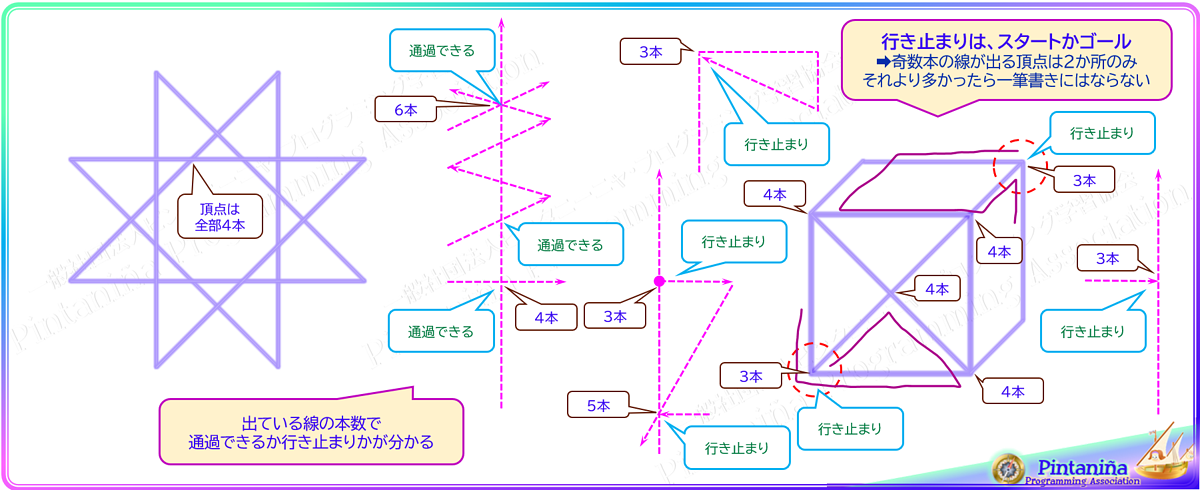

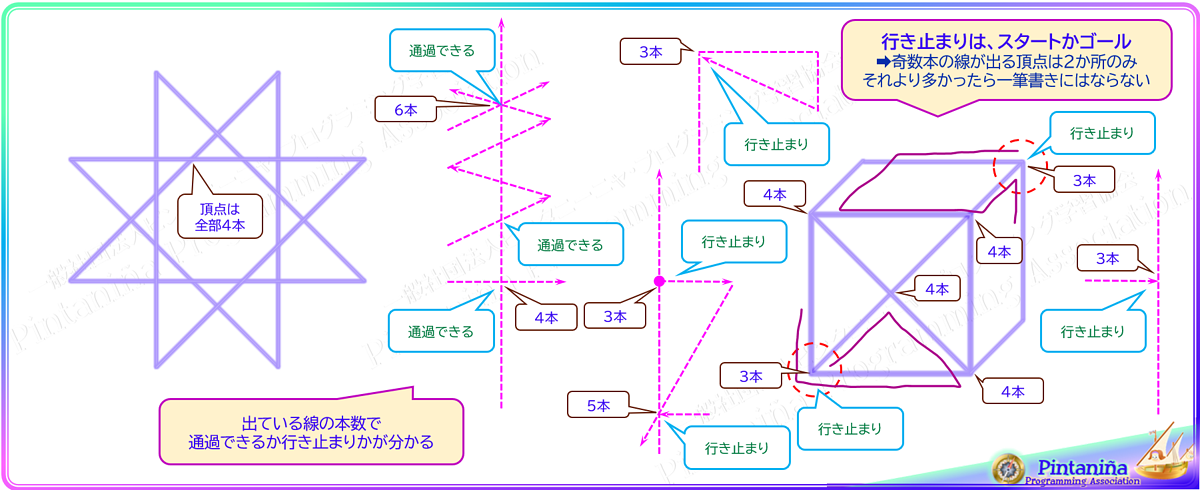

どこから書き始めても完成するパターンと、決まった位置から書き始めないと完成しないパターンとがあります。

末端が切りっぱなしになっていたならそこが描き始めかゴールです。そうでない場合は、がんばって探しましょう!

これが基本ですね。これ以外に、『絶対書けない図形』もありますが、今回は一筆書きができるものの分類です。

これが基本ですね。これ以外に、『絶対書けない図形』もありますが、今回は一筆書きができるものの分類です。

実際に試してみたらどうかな?

一筆書きの書き方なので、書けない問題はないのが前提だとすると、書き始めの位置を注意すればできそうですね。実際に試してみましょう。

ロボくんに教えよう(教科書の課題)のページへは教科書のQRコードを読み取るか

下記URLをアドレスバーに入力しよう。

https://r6.gakuto-plus.jp/s2b52/(※リンクにしてません)

下の動画のように、同じ図形でもいろんな書き方があるのが普通です。どの書き方でもいいですが、もしその辺りも気にするなら『極力曲がる回数を少なくして』書いたり、逆に『なるべくたくさん曲がって』書いたりしてみると面白いでしょう。

いろんな一筆書きを解いてみよう

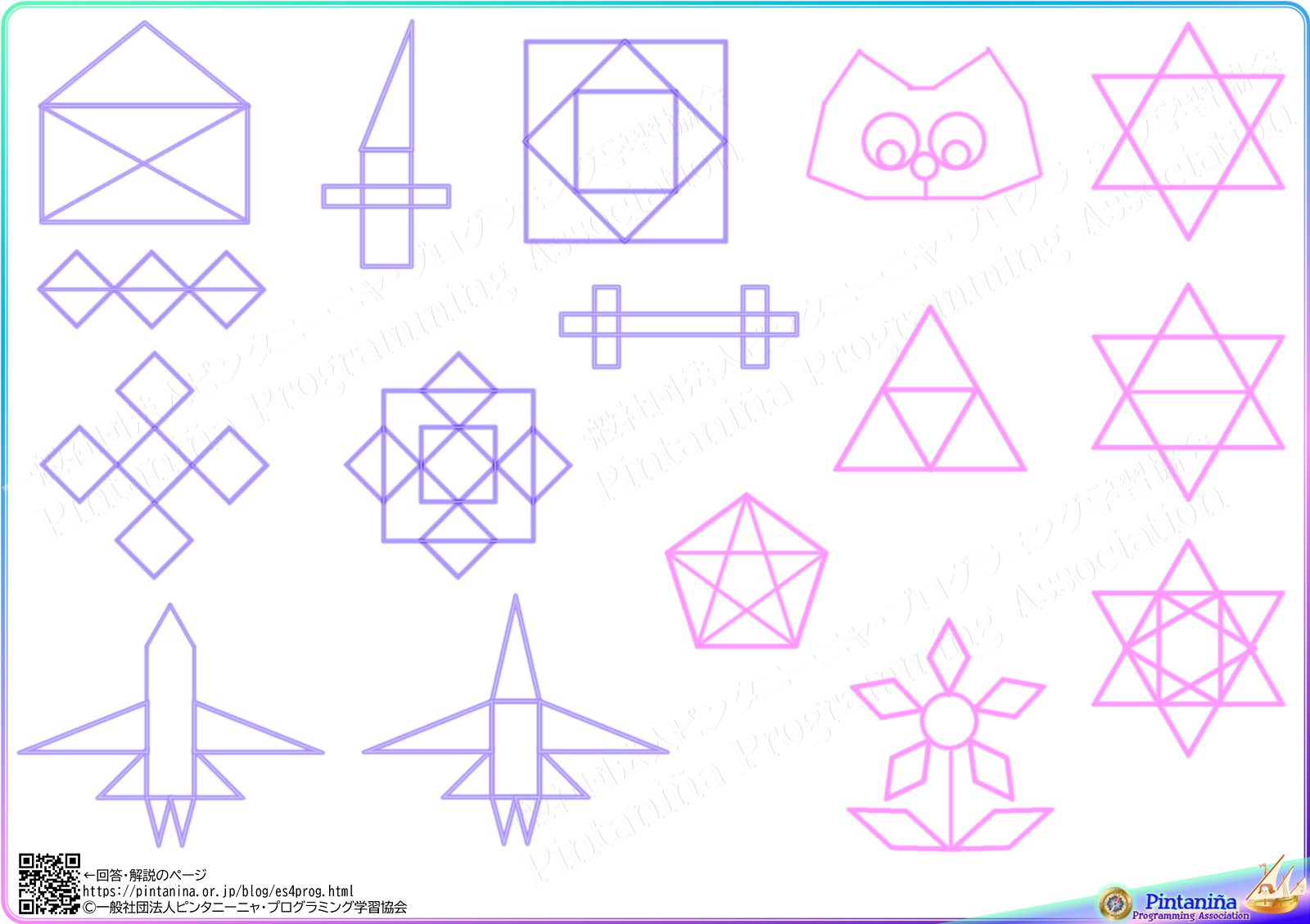

まずは定番の一筆書きからやってみましょう。五角形のお星さまは定番中の定番ですからその外側を五角形で囲った形を書いてみましょう。それでも簡単ですけどね。

案外気がつきにくいのが六芒星ですね。三角形を上下逆にした者同士を重ねれば書けるって知っているとやりにくいです。その固定観念を捨てるところからスタートしましょう。あとは基本的にクルリンクルリン回りながら書くものも多いですね。

↑この図にある独自性のない図形はよくある一筆書きの題材ですね、四角の組み合わせや六芒星などは。ネコ・戦闘機・花は私が考えたオリジナルの図案です。戦闘機は2種類ありますが、僅かな違いで難しさが大幅に変わります。その理由を考えることも大事な学びですね。

↑この図にある独自性のない図形はよくある一筆書きの題材ですね、四角の組み合わせや六芒星などは。ネコ・戦闘機・花は私が考えたオリジナルの図案です。戦闘機は2種類ありますが、僅かな違いで難しさが大幅に変わります。その理由を考えることも大事な学びですね。

難しい問題にもチャレンジしつつ、自分でも図形を作ってみよう!

自分で考えて一筆書きの図形を作ってみよう。

ですが、そうは言ってもなかなか思いつきません。そういうときは、お手本をアレンジ!

特に、「この部分は上手いな」という気に入ったところを上手く自分の作品にも取り込んでみよう。

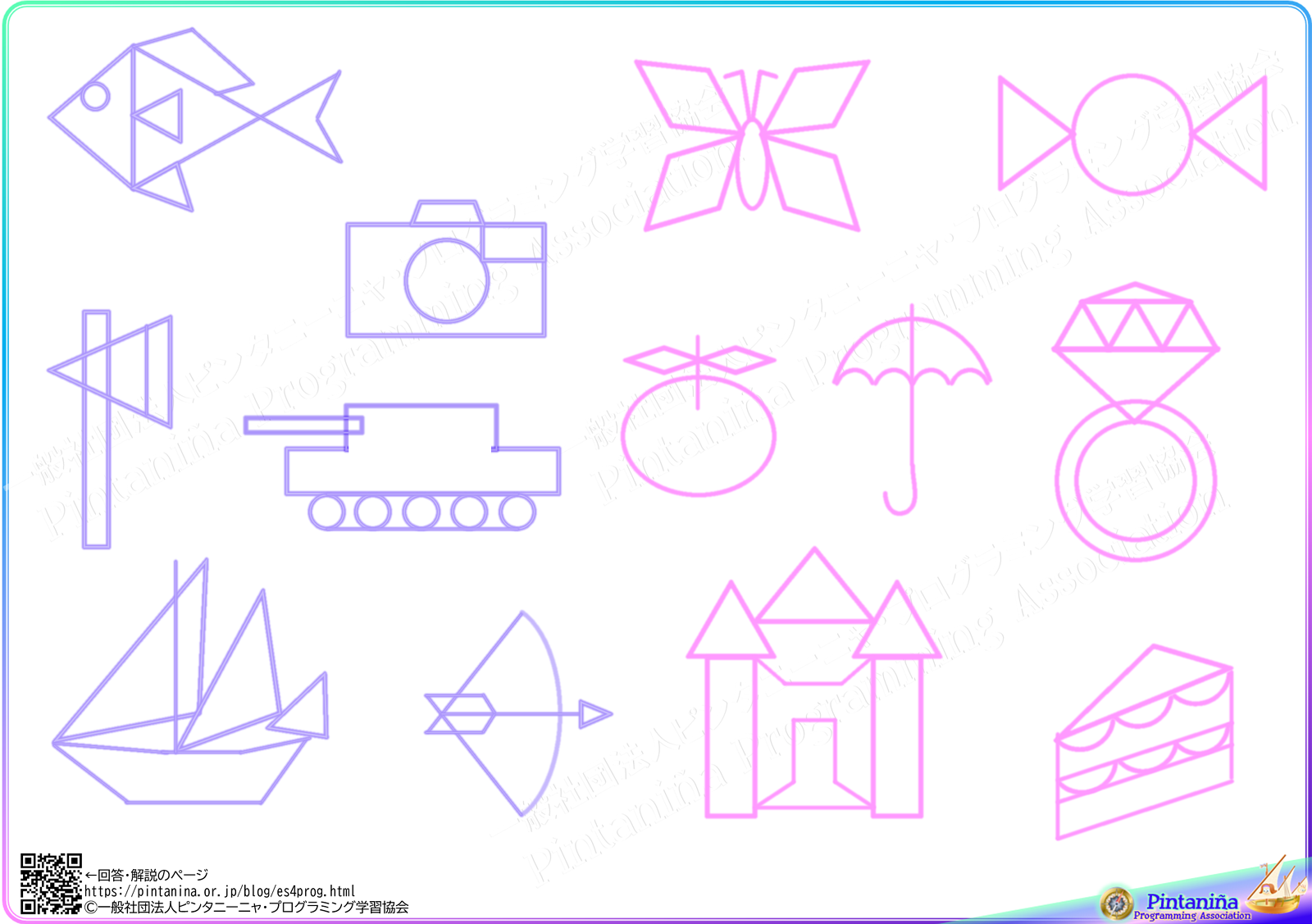

↑こちらは私が考えた図案です。コツをつかむといろいろ作れますね。解いて楽しむ以外の複製・無断使用は厳禁ですよ。

↑こちらは私が考えた図案です。コツをつかむといろいろ作れますね。解いて楽しむ以外の複製・無断使用は厳禁ですよ。

いろんな一筆書きを動画で見てみよう

3.一筆書き のプログラムを使ってみたい・作ってみたい

~もっと学びたいと思ったら~ 質の良いお手本から学ぶことが、学習の質を高めます

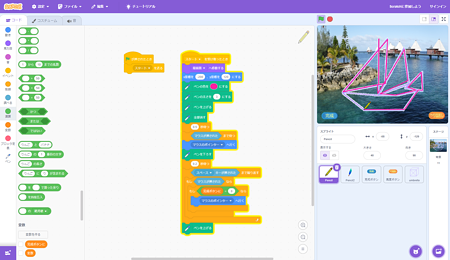

一筆書きのプログラムはScratch(スクラッチ)で作っておりますので、小学生でも作れないことはありません。自分で作ることで必然的に仕組みを理解します。ここで面白いのが、実はこのプログラムを作ったところで

一筆書きの上手い書き方が分かるわけではないのです。

ではなぜこのプログラムを作る必要があるのか?

それは、コンピュータ上で確認できるようにするためです。一筆書きの書き方は、何度も試して失敗する繰り返し を根気よくつづけた先に、答えがあるものです。

パソコン上でシミュレーション、当たり前の時代です!

※今回使用した一筆書きのプログラムですが、作り方はWeb上には公開しておりません。

一筆書きは本作のようにクリックで描いていく方法だけでなく、『向きと歩数』や『座標で移動』などの方法もあります。

生徒のレベルに合わせて適切な方法で教えております。

小学校プログラミング授業 他学年の記録(令和6年度の内容)

小学1年生プログラミング授業

小学1年生プログラミング授業

タコのスミをよける人魚のオリジナルプログラムを使っての授業

小学2年生プログラミング授業

小学2年生プログラミング授業

一筆書きコレクション2024のオリジナルプログラムを使っての授業

小学3年生プログラミング授業

小学3年生プログラミング授業

動きを繰り返しで指示するオリジナルプログラムを使っての授業

小学4年生プログラミング授業

小学4年生プログラミング授業

重さ違いの球を天秤で探すオリジナルプログラムを使っての授業

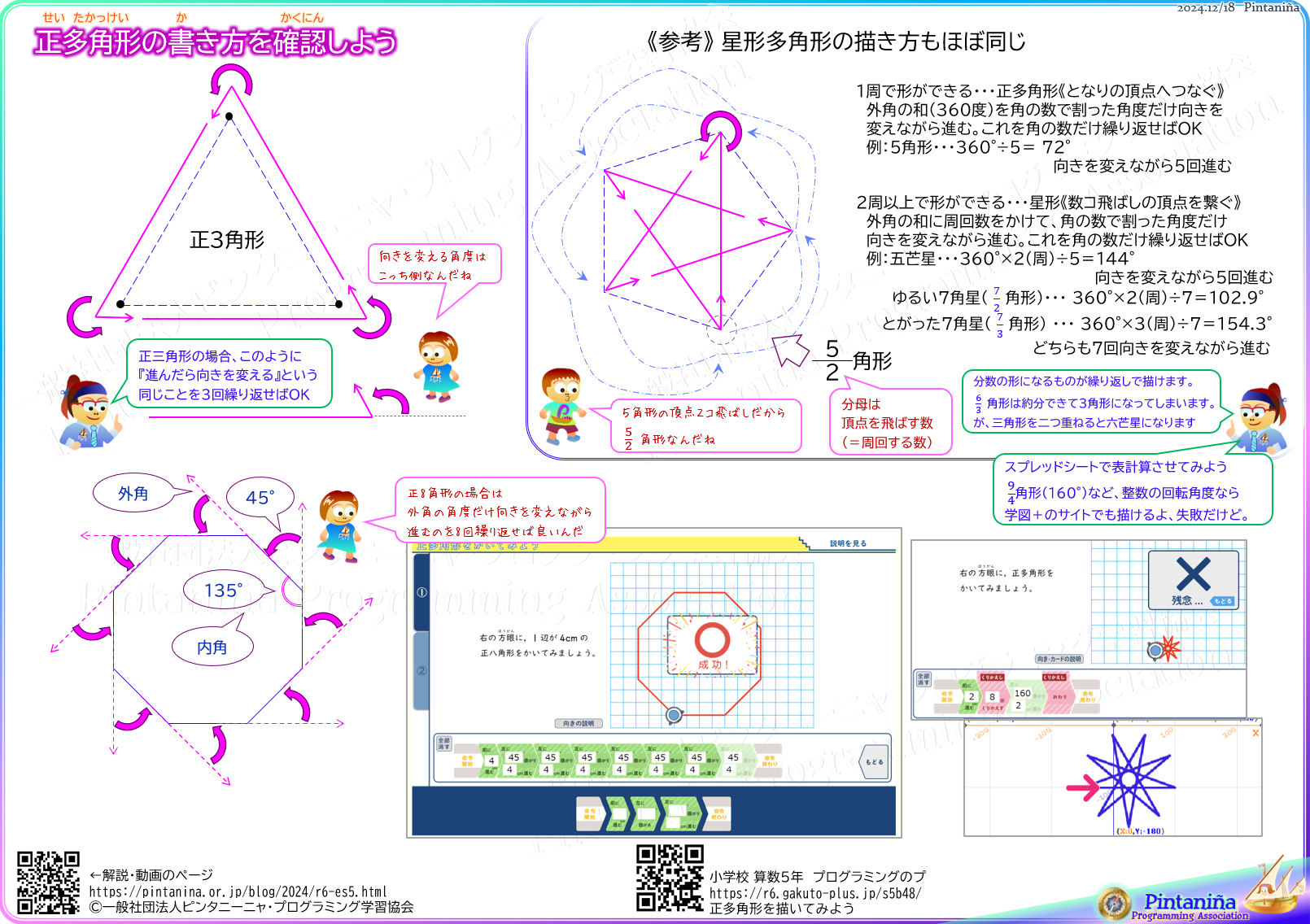

小学5年生プログラミング授業

小学5年生プログラミング授業

直進・曲がるを繰り返しで正多角形を描くプログラムを使っての授業

小学6年生プログラミング授業

小学6年生プログラミング授業

ハノイの塔を学べるプログラム『ニーニャのケーキ』を使っての授業

小学校プログラミング授業 他学年の記録(令和5年度の内容)

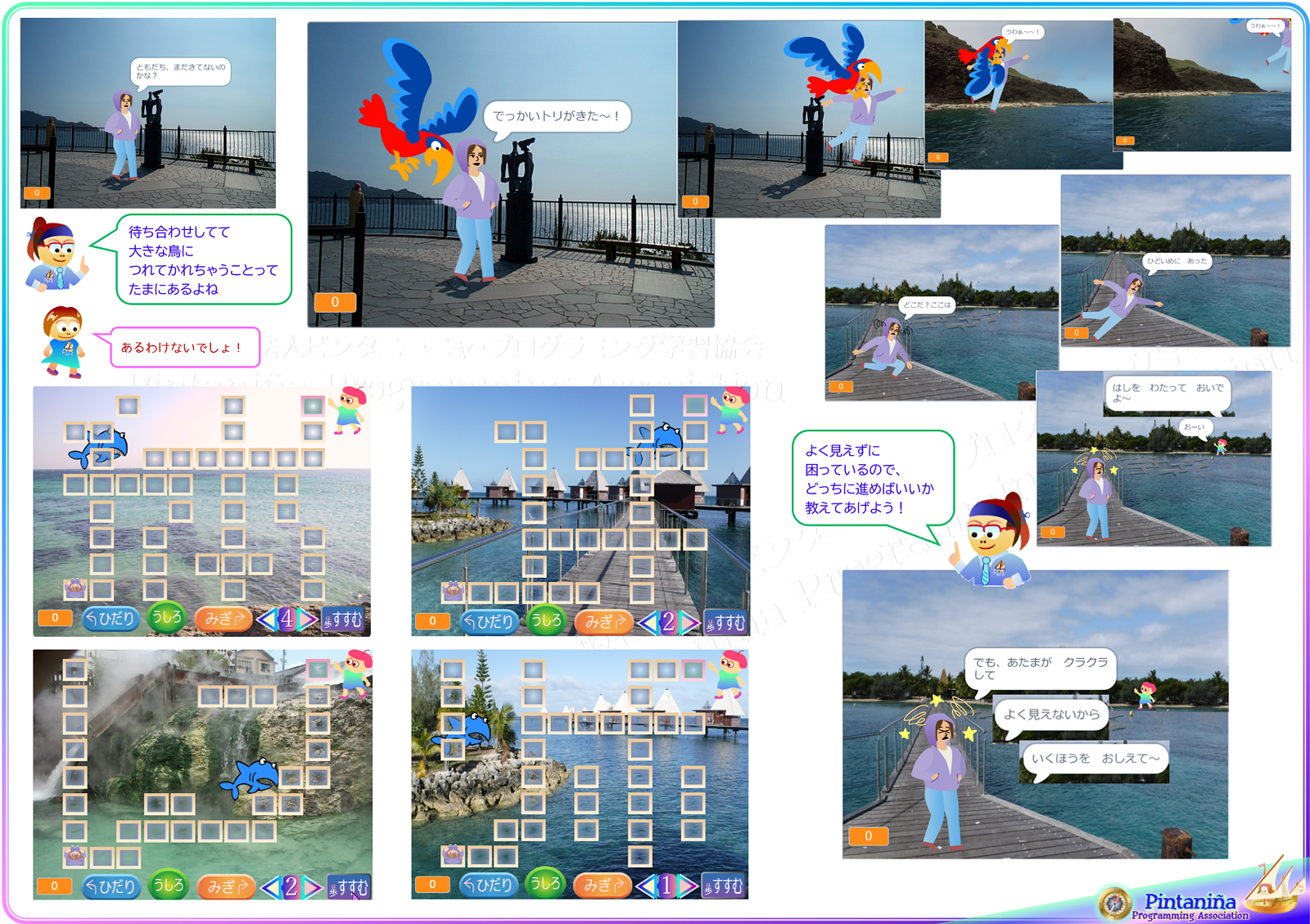

小学1年生プログラミング授業

小学1年生プログラミング授業

向きと歩数で指示して落ちずに橋を渡るプログラムを使っての授業

小学2年生プログラミング授業

小学2年生プログラミング授業

ハノイの塔を学べるプログラム『ニーニャのケーキ』を使っての授業

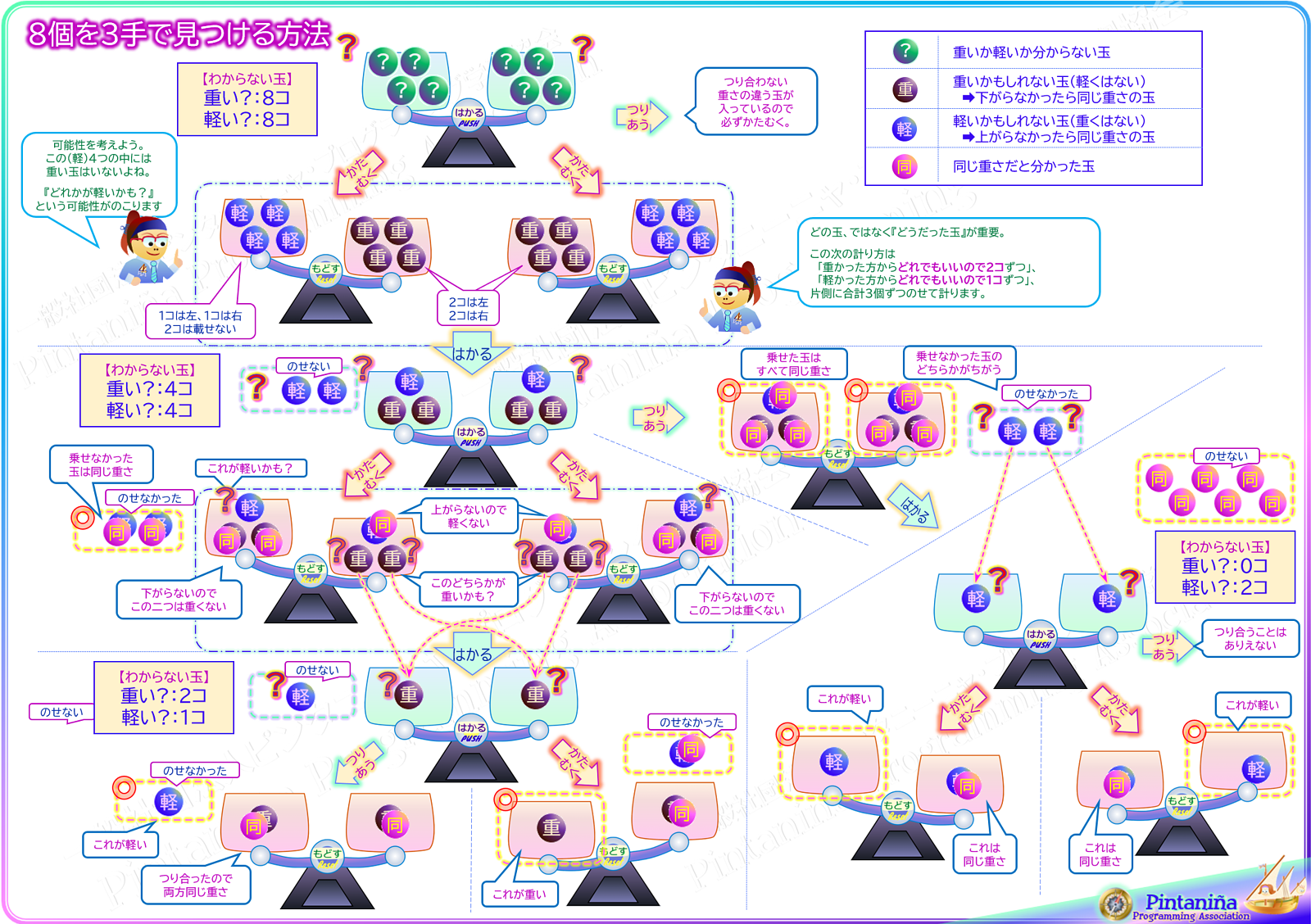

小学3年生プログラミング授業

小学3年生プログラミング授業

天秤ばかりで重さの違う玉を探すプログラムを使って調べ方を学ぶ

小学4年生プログラミング授業

小学4年生プログラミング授業

一筆書きを描いて解くプログラムを使っての一筆書きを学ぶ

小学5年生プログラミング授業

小学5年生プログラミング授業

直進・曲がるを繰り返しで描くプログラムを使って多角形を学ぶ

小学6年生プログラミング授業

小学6年生プログラミング授業

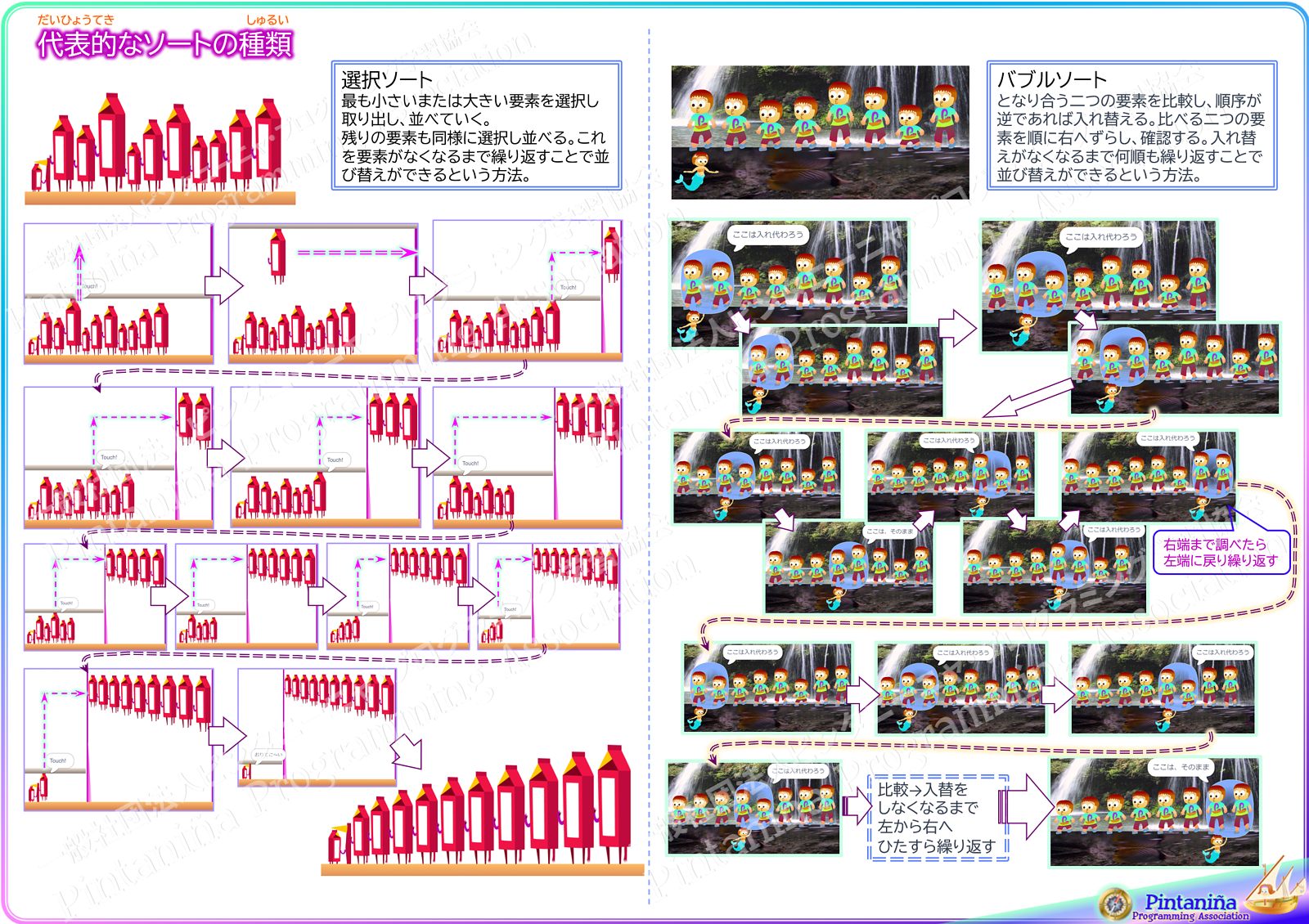

背の順ピンタ/ミルクのソートプログラムを使って並び替えを学ぶ

一般社団法人ピンタニーニャ・プログラミング学習協会

最後まで読んでいただきありがとうございます

プログラミングをもっと知りたい!試してみたいと思ったらクリックで教室案内のページへ

プログラミングをもっと知りたい!試してみたいと思ったらクリックで教室案内のページへ